Unser Schulprogramm

1. Unsere Schule

1.1 Geschichte der Grundschule „Geschwister Scholl“

Als am 1.Oktober 1945 der Unterricht an unserer Schule mit dem Namen „Neue Schule“.

Für 33 Klassen, 27 Lehrkräfte und 4 Neulehrer begann der Unterricht unter sehr schwierigen Bedingungen: nicht ausreichendes Mobiliar, wenige nutzbare Räume, Unterricht in Schichten, vormittags und nachmittags.

Seit dem 6.11.1948 tragen wir den Namen der Geschwister Scholl

Besonderes Sorgenkind an unserer Schule war von Anfang an der Sportunterricht

Es mussten immer weite Wege zurückgelegt werden, zur Halle und auch zum Sportplatz

Als erste Halle wurde uns der Saal der ehemaligen Gaststätte „Waldschloss“ (Berliner Str./Ecke Bahnhofstr.) zugewiesen und provisorisch als Turnhalle eingerichtet,

Oft war die Halle aus bautechnischen Gründen gesperrt,

Als Außensportanlage durfte der „Vogelgesang“ genutzt werden, bis dorthin wurde gelaufen oder mit dem Rad gefahren, erst später mit Bus.

Um für die Kleineren eine Sportmöglichkeit zu schaffen wurde ein als Schulhof gedachter Platz mit einer Sprunggrube versehen und als Sportplatz genutzt, dem jetzigen Parkplatz gegenüber an der Ecke Schollstraße.

Nachdem das „Waldschloss“ gesperrt wurde, wurde die Zietenhalle umgebaut und genutzt.

Nach einem Brand darin gab es ein neues Problem für den Sportunterricht der Schule.

Glücklicherweise wurde aber die neue Mehrfachsporthalle in unsere Nachbarschaft gebaut und die sportlichen Bedingungen verbesserten sich erheblich.

Im Mai des Jahres 2009 wurde die erste schuleigene Sportanlage übergeben, die aus Fördermittel für Ganztag finanziert wurde. Darauf sind wir sehr stolz. Neu angelegt sind der Spielplatz und der Schulgarten.

Die Einführung des Blockunterrichtes erleichtert ein tiefgründiges, projektorientiertes Arbeiten und mindert den Materialumfang der SchülerInnen pro Unterrichtstag, was wir als sehr positiv empfinden.

Seit dem Schuljahr 2020/21 sind wir Schule für gemeinsames Lernen. Dadurch haben wir die Möglichkeit viele unserer Schüler/innen zusätzlich zu fördern.

Der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund liegt derzeit bei ca. 33 Prozent.

1.2 Standort

Die Grundschule „Geschwister Scholl“ befindet sich im Stadtzentrum von Rathenow in einer verkehrsberuhigten Seitenstraße und ist gefahrlos auch von Schulanfängern zu erreichen. Wir sind ein reiner Grundschulstandort.

Zum großzügig angelegten Schulgelände gehören zwei Schulhöfe, ein Spielplatz, ein Schulgarten, ein Hortgebäude, ein Wirtschaftsgebäude und der 2009 aus Ganztagsmitteln neu errichtete Sportplatz. Der Spielplatz wurde durch die Arbeit des Fördervereins um Spielgeräte, Bänke und eine neues Klettergerüst erweitert.

In unmittelbarer Nähe befindet sich die moderne Mehrfachsporthalle. Wir haben dadurch optimale Bedingungen für den Schulsport, für die vielfältigen Angebote an Arbeitsgemeinschaften mit sportlichem Charakter, die Ganztagsangebote und für viele außerschulische, sportliche Aktivitäten.

Der Hort befindet sich in einem separaten Gebäude auf dem Schulgelände und nutzt 6 Räume im Schulgebäude.

Der Schulstandort liegt im Stadtkern mit relativ großen und vielen Altbauwohnungen, in denen Familien mit meist mehreren Kindern wohnen. In den letzten Jahren ist ein wachsender Anteil an sozial benachteiligten und allein erziehenden Eltern sowie an ausländischen Familien zu verzeichnen.

Für alle SchülerInnen bestehen die besten Möglichkeiten für die Nutzung kultureller Einrichtungen im Stadtzentrum.

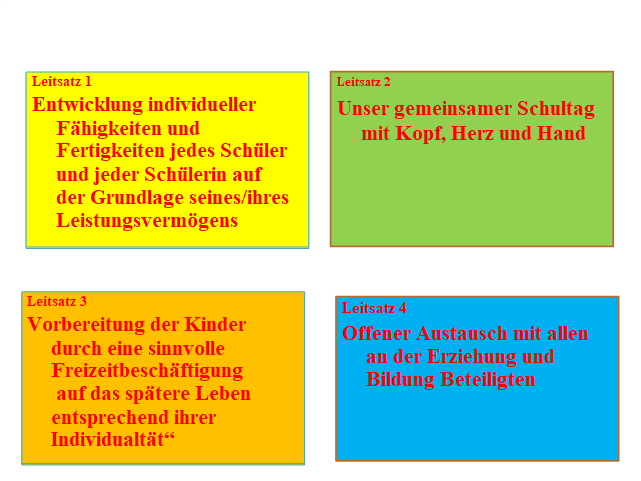

2. Leitbild:

Leitbild der Grundschule „Geschwister Scholl“ Rathenow

Unsere Schule – Ein Haus des freudbetonen Lernens

3. Pädagogisches Konzept

Befähigung der Kinder verschiedener Herkunft zu einem hohen Maß an sozialer Kompetenz arbeiten wir an einer guten Integration.

Bewusst wird deshalb unsere Schule bevorzugt von diesen Familien angewählt.

Ca. 30% unserer Kinder haben einen Migrantionshintergrund. Wir haben damit den zahlenmäßig größten Anteil in der Stadt und fördern Kinder aus bis zu 17 Ländern, z.B. Afghanistan, Tschetschenien, Armenien, Syrien, Iran, Irak, Bulgarien, Polen, …. Sie konnten bei ihrer Ankunft kein Wort Deutsch verstehen oder sprechen.

Die Veränderung unserer Schulstruktur und die damit verbundene Möglichkeit der intensiven Betreuung am Nachmittag, führten zu einer stärkeren Bindung aller Kinder an unsere Schule. Sie lernen, sich aktiv in das Schulleben und in die Gesellschaft einzubringen.

Leitbild:

Unsere Schule – ein Haus des freudbetonten Lernens zur Entwicklung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten jedes Schülers und jeder Schülerin auf der Grundlage seines/ihres Leistungsvermögens.

Für den Unterricht bedeutet das:

Lernen mit Kopf, Herz und Hand

umfassende Förderung aller Schülerinnen und Schüler

Nutzen der enormen Ressourcen unserer Kinder

Erziehung zum eigenständigen Lernen, zur Selbstständigkeit und

Selbsttätigkeit

Entwicklung der Teamfähigkeit

Schaffung von Anreizen zur Entfaltung von Kreativität und Fantasie

Für das Schulleben bedeutet es:

Der Lerneifer unserer Kinder wird durch ihre Interessen und Neigungen

beeinflusst.

Die Differenzierung im Unterricht findet bei allen Beteiligten einen

positiven Anklang.

Wir vertreten eine Pädagogik, die zu verantwortungsbewusstem, sozialem und partnerschaftlichem Umgang erzieht.

Einen hohen Stellenwert haben die Erziehung zur gegenseitigen Toleranz und die Stärkung des Selbstwertgefühles.

Unsere Schule bietet ihnen die Möglichkeit, Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen.

Wir möchten die Kinder zu selbstbewussten, aktiven, kontaktfreudigen und weltoffenen Menschen erziehen.

Die Grundschule hat den Auftrag, alle Schülerinnen und Schüler umfassend zu fördern, sie bei ihrem augenblicklichen Stand im Wissens-, Persönlichkeits- und Fähigkeitsbereich abzuholen.

Dieser Aufgabe haben wir uns seit Jahren gestellt und systematisch die Lern- und Unterrichtsmethoden angepasst. Zugleich bietet der Umgang mit unterschiedlichen Lernausgangslagen die Möglichkeit, die enormen Ressourcen der Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer Kinder zu nutzen.

Eine Umstrukturierung des Umfeldes in Form der offenen Ganztagsschule unterstützt uns bei der weiteren Überwindung von Leistungsversagen, so dass alle Kinder für das lebenslange Lernen frühzeitig vorbereitet werden.

In den Klassen 1 und 2 unterrichten wir nach der Methode des integrativen, flexiblen Anfangsunterrichts. Durch den Einsatz spezieller methodischer Materialien gelingt es uns, die Verbindung von kognitiven, manuellen und gestalterischen Tätigkeiten herzustellen. Schon frühzeitig können sich die Kinder direkt den Lese- und Schreibaufgaben zuwenden. Jedes Kind kann lernen, Gedichte zu rezitieren bzw. um-, weiter- und mitgestalten.

Die Werkstattarbeit, die Arbeit mit dem Tages- oder Wochenplan und die Arbeit an Projekten unterstützen unser pädagogisches Ziel der Grundschule. Es gelingt uns, jedes Kind behutsam aufzunehmen und den Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend weiterzuentwickeln.

Anknüpfend an die geschaffenen Grundlagen werden in Klasse 3 und 4 auch fächerübergreifend unterschiedliche Unterrichtsorganisationen eingesetzt.

In den Klassenstufen 5 und 6 erfolgt eine gruppenspezifische Leistungsförderung. Die Kinder werden in lernstarke und –schwache Gruppen in den Bereichen Mathematik, Deutsch und Englisch eingeteilt. Das Messen mit anderen leistungsstarken Schülern oder die gemeinsame Arbeit in Projekten schaffen optimale Entwicklungsbedingungen. Die leistungsschwächeren SchülerInnen erhalten qualitativ einfach strukturierte Aufgaben, die jedoch stets in Verbindung zur späteren Arbeitswelt stehen. Die leistungsstarken SchülerInnen werden individuell und intensiv gefordert.

Lerneifer wird durch Interessen und Neigungen beeinflusst. Die Differenzierung, welche in Gruppen klassenübergreifend angeboten wird, findet bei den Schülern einen positiven Anklang. Sie erhalten nach einer intensiven Vorstellung der geplanten Vorhaben die Möglichkeit, eigenständig eine Entscheidung über die Wahl des Kurses zu treffen. Das Gefühl der „Enge“ in der Vermittlung verschwindet und sie sind bereit, sich aktiv in den Unterricht einzubringen.

Unsere Schule ist seit einigen Jahren für Kinder mit Lese- und Rechtschreibproblemen als Zentrum für den Landkreis Havelland anerkannt.

Lehrerinnen der Schule führen die Kinder mit großen Erfolgen von der Diagnostik bis zum Ende ihrer Fördermöglichkeit. Die hier gesammelten Erfahrungen bringen sie in die Bildungs- und Erziehungsarbeit in ihren Klassen ein und geben sie als Multiplikatoren an ihre Kollegen weiter.

Bereits seit mehr als dreißig Jahren nehmen wir verstärkt Migrantenkinder auf und können hierbei auf eine kontinuierliche und sehr erfolgreiche Arbeit zurückblicken. Durch die

3.1 Pädagogische Struktur

305 SchülerInnen lernen in 14 Klassen,

Klassenfrequenzen von 17 bis 25 SchülerInnen(n)

Jährlich schulen wir in der Regel zwei erste Klassen ein. Die Planung der Stadt sieht für unsere Schule eine stabile Zweizügigkeit vor.

Seit dem Schuljahr 2007/08 sind wir Ganztagsschule in offener Form.

Unser Bildungs- und Erziehungsauftrag bezieht sich auf alle Schülerinnen und Schüler, die mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen und Interessen ihre Schullaufbahn beginnen.

Wir sehen die Grundschule als Lernstätte und Lebensraum.

Vielseitige Angebote im außer- und innerschulischen Bereich befähigen die Kinder ihre Stärken und Schwächen zu erkennen. Durch individuell abgestimmte Angebote erhalten wir die Freude am Lernen und fördern somit den Anspruch an die eigene Leistungsbereitschaft.

Gemeinsame Aufführungen, Leistungsvergleiche und traditionelle Höhepunkte stärken die sozialen Kompetenzen unserer Kinder und schaffen gleichzeitig die Anerkennung durch MitschülerInnen, Eltern und Öffentlichkeit.

Durch das Zusammenwachsen der schulischen Gemeinschaft beeinflussen wir das Schulklima positiv.

3.2 Schülerschaft

Mitglieder der Schulkonferenz

Schülervertreter informieren in ihren Klassen über geplante Aktivitäten

Schülervertreter setzen sich für die Interessen und Belange der Klasse ein

Regelmäßig/monatlich stattfindende Beratungen,

gemeinsame Planung und Gestaltung von Schulhöhepunkten

Zusammenarbeit mit Lehrern und Elternvertretern

Schülervertreter werden geschult in „Demokratie gestalten“

durch Unterstützung der Sozialarbeiterin der Gesamtschule „B.-H. Bürgel

3.3 Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal

Schulleitung: Rektorin:

Konrektorin: Frau Angelina Hoffmann

Lehrerinnen und Lehrer: 22

14 Klassenleiter/innen, 8 Fachlehrer/innen incl. Schulleitung

2 B-Lehrkräfte (Schwimmen),

1 Sonderschulpädagoge

1 pädagogische Unterrichtshilfe

2 Schulsozialarbeiterinnen

Schulsachbearbeiterin: Frau F.

Hausmeister: Herr B.

Schulhort: 9 Erzieherinnen und ein Hortleiter.

Den Schulhort besuchen ca. 156 Schülerinnen und Schüler.

Catering: Vielfalt Menü

Einsatz der Lehrkräfte

Unterrichtseinsatz

entsprechend der Ausbildung, zusätzlicher Qualifizierung und Kompetenzen, Klassenleiterprinzip

Jahrgänge 1-3 und 4-6 bleiben je nach Möglichkeit 3 Jahre in ihrem Klassenraum

Jahrgänge 1 und 2 nutzen den gegenüberliegenden Teilungsraum, um entsprechend des Schulkonzeptes in Werkstätten, Frei-Gruppen und Planarbeit gemäß ihrem

Leistungsvermögen zu lernen. Der Wochenein- und -ausstieg soll möglichst mit dem KlassenleiterIn geschehen. Der Fachunterricht wird durch Fachlehrkräfte abgedeckt.

3.4 Räumliche Ausstattung

Die SchülerInnen der Jahrgänge 1 – 3 bleiben 3 Jahre in ihrem Klassenraum und haben jeweils einen Teilungsraum gegenüberliegend, um entsprechend unserem Konzept in Werkstätten, Frei-, Gruppen- und Planarbeit ihrem Leistungsvermögen entsprechend lernen zu können.

Die Klassenräume bieten durch offene Regale einen freien Zugriff auf Differenzierungs- und Freiarbeitsmaterial, das die SchülerInnen teilweise auch selbst entsprechend ihrem Arbeitstempo nutzen.

Auch die Jahrgänge 4 – 6 wechseln ihren Klassenraum nicht. Im Schulhaus befindliche Neben- und Kursräume werden zur Arbeit in Gruppen genutzt.

Fachunterricht findet in entsprechenden Fachräumen für Kunst, Musik, Biologie, Physik und im Computerkabinett statt.

Für die Angebote des Ganztages werden vorwiegend die Räume der Schule genutzt, vier Angebote werden außerhalb der Schule durchgeführt.

Der Hort nutzt 6 Räume im Schulhaus als Gruppenräume und die jeweiligen gegenüber- liegenden Klassenräume zur Hausaufgabenerledigung.

Es stehen ausreichend Räume zur Verfügung.

Die gut sortierte und täglich genutzte Bibliothek ist ein wichtiger Ort in der Schule.

Alle Klassenräume sind mit altersentsprechenden Tischen und Stühlen, Schränken und vielen Regalen ausgestattet.

Lehr- und Lernmittel sind ausreichend vorhanden.

Auf den Fluren befinden sich Sitzgruppen, die auch zur Gruppenarbeit genutzt werden.

Weiterhin sind vorhanden:

Fernseher mit integrierten CD Wiedergabeeinheiten in 4 Klassen- und 3 Fachräumen,

auf jeder Etage 2 vernetzte PC`s zum Recherchieren, Mediengruppen für Lernsoftware,

Overheadprojektoren, Beamer, ein Whiteboard im Fachraum Biologie,

ein Klassensatz Laptops, CD-Rekorder in allen Klassenräumen, Musikanlage im Musikfachraum und für schulische Veranstaltungen eine Musikanlage mit Mikrofonen.

3.5 Besonderheiten:

Grundschule mit Ganztag in offener Form seit 2007

Blockunterricht von der 1. bis 6. Klasse seit 2010

Integration der Migrantenkinder, mit 25 % haben wir den hohen Anteil aller Schulen,

Beschulung der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Unterstützung durch Bereitstellung zusätzlicher Stunden zur Förderung

LRS–Zentrum für Schulen der Stadt Rathenow und umliegender Schulen

3.6 Kooperationen

Kooperationen auf Honorar- oder ehrenamtlicher Ebene, jährliche Beratung mit

AG– und Kursleitern in einer freundlichen Atmosphäre

Einbeziehung der Bibliothek, Polizei, Verkehrswacht, ASB, das "Grüne Klassenzimmer" des Optikparks,

Kooperationsverträge mit den Kitas in Trägerschaft des IKW, mit der katholischen Kita „Sankt Maria“

finanzielle Unterstützung durch MBS für Projekte und Materialien durch Kooperationsvertrag

materielle und organisatorische Unterstützung durch den Förderverein

3.7 Elternpartizipationen

Einbeziehung der Eltern in Vorbereitung und Durchführung schulischer Aktivitäten und Förderungen

Einblicke in den Stand der Bildungs- und Erziehungsarbeit, Lese– und Lernpaten

gemeinsame Evaluation und Fortschreibung des Ganztags– und Schulkonzeptes

Zusammenarbeit mit dem Elternrat

Eltern für Förderverein gewinnen – Unterstützung durch Förderverein

Beratungsangebote: Elternsprechstunden, Elternversammlungen, Gesamtelternkonferenzen, Schulkonferenz

ELTERN

| HORT

| SCHULISCHE PARTNER/ SPONSOREN

|

regelmäßige Beratungsangebote zur Erziehung und Bildung des Kindes durch die Klassenlehrkraft

Nutzung der Mitwirkungsgremien der Eltern

Einbeziehung der Eltern in die Vorbereitung und Durchführung schulischer Aktivitäten

aktive Mitarbeit im Förderverein

Elternbefragung zur Gestaltung des Schullebens

Anbieter im Ganztag Mitwirkung in den Gremien und Klassen | wöchentliche Beratungen zwischen den Leitungen

Absprachen zwischen Lehrkräften und Horterzieherinnen zum Lernen, zum Verhalten und zu den Hausaufgaben

Einbeziehung des Hortes in den Ganztag und in die verschiedenen schulischen Höhepunkte | jährliche Beratung mit AG– und Kursleitern in einer freundlichen Atmosphäre

Einbeziehung der Bibliothek, Polizei, Verkehrswacht, ASB, das "Grüne Klassenzimmer" des Optikparkes,

Streetworker der Diakonie in den Unterricht

finanzielle Unterstützung durch MBS für Projekte und Materialien

materielle und organisatorische Unterstützung durch den Förderverein |

4. Schulprofil

4.1 Schule mit Ganztag in offener Form

4.1.1 Rhythmisierung des Schulalltages

Die Ganztagsangebote verbinden den Unterricht mit außerschulischer Betreuung.

Betreuungszeiten

Nachdem wir im Schuljahr 2007/08 den Lerneinstieg in der 1. und 2. Klasse den veränderten Bedingungen und Voraussetzungen unserer Schülerinnen und Schüler angepasst haben, schafften wir mit der Einführung des Blockunterrichtes im Schuljahr 2010/11 weitere Verbesserung der Unterrichtsorganisation.

Nach dem Unterricht bieten wir eine sichere, durchgängige Betreuung durch den Schulhort an. Dieser ist geöffnet von 6:00 Uhr bis zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsschluss bis 17:00 Uhr.

Die Sozialarbeiterin unterstützt die Zusammenarbeit mit den Eltern und arbeitet mit Kindern, die zeitweise nicht lernen können und Unterstützung benötigen.

Die Freizeitangebote des Ganztages finden an 5 Wochentagen in der Zeit von 13:00 bis 16:00 Uhr statt. Die Schularbeitsgemeinschaft, die Sprachförderung für die Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 3 und die Möglichkeit des Erlernens der arabischen Sprache ergänzen die Angebote.

Die Busfahrpläne für die Schülerbeförderung sind unseren Unterrichts– und Betreuungszeiten angepasst und werden jährlich mit dem Landkreis abgestimmt.

Unterrichtszeiten

Ab 7.15 Uhr sind die Lehrerinnen und Lehrer im Klassenraum und haben Zeit, mit den Kindern ein persönliches Gespräch zu führen.

Treten Probleme des Lernens und des Umganges untereinander auf, können diese in einer ruhigen Atmosphäre besprochen werden. Gleichzeitig schafft es ein entspanntes Lernklima.

Um 7.20 Uhr sollten alle SchülerInnen in der Schule sein. Die Lehrkraft entscheidet, ob mit einem Morgenkreis oder mit Gesprächen über Erlebnisse begonnen wird.

Das gemeinsame Frühstück kann variabel im 1. Block stattfinden oder anschließend in der vorgesehenen Frühstückspause.

Flexible Tagesbeginne

Unsere Schule hat sich dafür entschieden, den Unterricht für alle Schüler und Schülerinnen um 7:30 Uhr zu beginnen. In vielen Klassen werden Rituale wie Morgenkreis, -gespräche oder ein musikalischer Tagesbeginn gepflegt.

Das Schulgelände ist für die Schülerinnen und Schüler ab 6:00 Uhr durch den Frühhort geöffnet. Busschüler treffen z. Z. ab 6:55 Uhr auf dem Schulhof ein, und auch andere erste SchülerInnen. Eine Lehrkraft übernimmt die Frühaufsicht.

Das Schulhaus wird um 7:15 Uhr geöffnet. Bei Regen oder großer Kälte bereits um 7:00 Uhr.

Die Lehrkräfte gehen ab Öffnung der Schule mit den Kindern in die Klassenräume.

Erste Gespräche und Austausch erfolgt dann in der Zeit bis zum Unterrichtsbeginn um 7:30 Uhr. Pünktlichkeit ist uns dabei sehr wichtig.

Es bleibt in der Entscheidung der Lehrkräfte der 1./2. Klassen, ob sie den ersten Block komplett bis zur regulären Frühstückspause um 9:00 Uhr durcharbeiten oder bereits nach 45 Minuten diese Pause einlegen und dann weiterarbeiten.

Mittagessen

Die Einnahme der Mittagsmahlzeit erfolgt für die SchülerInnen in der Zeit von 11:10 - 11:35 Uhr und für die Hortkinder im Zeitraum von 11:30 bis 12:40 Uhr. Die Zahl der Essenteilnehmerliegt zwischen 100 und 120 SchülerInnen.

Hausaufgaben- und Lernhilfeangebote

Die Hausaufgabenerledigung gehört zum Schulalltag. Jedes Kind hat die Pflicht, seine Aufgaben sorgfältig und vollständig anzufertigen. Leider zeigt uns der Alltag eine zunehmende Tendenz, dass nicht alle Elternhäuser in der Lage sind, ihren Kindern die richtige Anleitung und Hilfe zur Erledigung der Hausaufgaben zu geben.

Deshalb bieten wir durch ein Ganztagsangebot eine Hausaufgabenbetreuung und –hilfe von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 13.10 bis 14.40 Uhr an.

Die Hausaufgabenerledigung der Hortkinder bleibt vorwiegend im Aufgabenbereich der ErzieherInnen.

In Absprache mit den Fachlehrerinnen und den Eltern werden leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler besonders motiviert, das Hausaufgabenzimmer und die Förderangebote zu nutzen.

Die Förderung leistungsstarker SchülerInnen erfolgt im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft. Leistungsschwächere SchülerInnen der 5./6. Klassen und die der 3./4. Klassen werden durch eine EhrenamtlerIn gefördert.

Raumnutzung

Das Hausaufgabenzimmer und die Bibliothek sind zu einem festen Bestandteil unserer Arbeit am Vormittag und im Ganztag geworden. Das Buchangebot steht durch die direkte Nutzung als Hausaufgabenzimmer bei der Erledigung der Hausaufgaben und als Medienraum zur Verfügung.

Für handwerkliche Angebote steht ein moderner Technikraum zur Verfügung.

Der Kunstraum mit anschrägbaren Einzeltischen und moderner Bestuhlung wird für die kreativen Angebote genutzt und ebenso der Nawi-raum. Der vorhandene PC-raum bietet die Möglichkeit zu recherchieren.

Die Angebote der Kooperationspartner müssen aufgrund der Erhöhung der Anzahl der Klassen und damit Hortgruppen inzwischen in allen Etagen des Schulgebäudes, in den Kellerräumen, im Hortgebäude, auf dem Sportplatz und in der angrenzenden Sporthalle stattfinden. Für alle Aktivitäten sind geeignete Fach- oder Klassenräumen geplant.

Die Schule ist ein offenes Haus, die Kinder wechseln zwischen Hort und Schulhaus bzw. kommen von zu Hause zu ihren Angeboten. Dies klappt problemlos.

Ein Angebot ist außer Haus in der Volkssolidarität. In diesem Schuljahr wurde es wegen Corona in die Schule verlegt. Der geplante Kontakt im Altersheim zwischen Jung und Alt kann derzeit also nicht stattfinden.

Die Fahrschüler überbrücken die Wartezeiten bis zu den Nachmittagsangeboten in anderen Ganztagsangeboten, bei der Sozialarbeiterin oder im Hort.

Für die Unterrichtsarbeit am Vormittag genutzte Teilungsräume, die den jeweiligen Klassenräumen gegenüber liegen, stehen im Anschluss daran als Horträume zur Verfügung. Sechs Gruppen der Jahrgänge 2 bis 4 sind im Schulhaus untergebracht.

Für die Hausaufgabenanfertigung dürfen sie die Klassenräume nutzen.

Die drei Klassen des 1. Jahrganges haben ihre Klassenräume im Schulhaus, die Gruppenräumen aber im Horthaus. Dort können sie sich entfalten.

Weiterhin befinden sich dort ein Kreativ-, ein Experimentier–, und der DAZ-Förderraum im Horthaus. Das Mobiliar ist auf den Ganztagsbereich und die Freiarbeit abgestimmt. Anregungsreiches, alters– und jahrgangsbezogenes Lern– und Spielmaterial wird angeboten.

Organisationen des Ganztages

Unsere derzeit 17 Kooperationspartner halten in diesem Schuljahr 38 Angebote an den Nachmittagen bereit. Wir werden uns weiterhin um eine Vielfalt in den Angeboten bemühen.

Die Teilnahme an den Angeboten ist freiwillig. Ziel nach der Anmeldung ist es, verbindlich mindestens ein Schuljahr lang durchzuhalten.

Im Hort finden die Angebote in der Betreuungszeit von 13:30 bis 15:30 Uhr statt. Die Hortkinder können zwischen schulischen und Hortangeboten auswählen.

Es sollen auch weiterhin bisher nicht den Hort besuchende Kinder und deren Eltern angesprochen und durch vielseitige Angebote zu einer Anmeldung im Hort motiviert werden.

Regelmäßig erfolgen bei der Organisation des Ganztages Anpassungen an sich verändernde Notwendigkeiten.

Die Anmeldemöglichkeiten für den Ganztag erfolgt immer zum Beginn des jeweiligen Schuljahres.

Bisher:

Für die 1. Schulwoche werden alle Kurse erfasst, Übersichten mit freien Plätzen erstellt und im Schulhaus ausgehängt. Die SchülerInnen tragen sich selbst für ihr gewünschtes Angebot ein. Diese sind Jahrgangsstufen zugeordnet und auch jahrgangsübergreifend. Bei Überbelegungen gibt es Nachrückerlisten und ein Auswahlverfahren durch die Arbeitsgruppe.

Ziel ist es, dass jedes Kind mindestens an einem Angebot teilnimmt, sehr engagierte SchülerInnen nicht überfordert werden und die Teilnahme in zeitlicher Abstimmung überhaupt möglich ist. Individuelle Absprachen sind notwendig.

Die SchülerInnen werden durch Aushang von Listen darüber informiert, ob sie an ihrem gewünschten Angebot teilnehmen können.

Neu: Im Schuljahr 2021/22 änderten wir das Anmeldeverfahren und ordneten jeder Klasse Angebote und freie Plätze zu. Gemeinsam mit der Klassenlehrkraft konnten sich die Kinder Kurse auswählen, die ihnen gefallen. Die Lehrkraft konnte aber auch Einfluss nehmen und Kinder mit Förderbedarfen den Fördermöglichkeiten zuordnen.

Die Angebote beginnen in der 4. Schulwoche.

Nach einer 14-tägigen Schnupperzeit gehen sie und die Eltern mit der Schule eine Verpflichtungserklärung zur regelmäßigen Teilnahme ein. Ein Wechsel zum Halbjahr ist nur in Ausnahmen und bei einigen Angeboten möglich.

In einer Gesamtübersicht erfahren Eltern und SchülerInnen an welchen Wochentagen und zu welchen Zeiten mit dem jeweiligen Kursleiter die Angebote stattfinden. Diese Liste wird für alle erkennbar im Schulhaus ausgehängt.

Die Arbeitsgruppe „Ganztag“ legt Kriterien für Schüler– und Elternbefragungen fest, führt sie mit Unterstützung der Lehrkräfte durch und wertet sie aus. Auf der letzten und ersten Elternversammlung eines Schuljahres beraten die Klassenlehrerinnen die Eltern über Möglichkeiten der Nutzung von Ganztagsangeboten und klären die Eltern über die Verfahren zur Anmeldung auf.

Um eine Kontrolle der Teilnahme zu ermöglichen führt jeder Kooperationspartner ein Verbindungsheft. An allen Nachmittagen steht eine Vertreterin der Arbeitsgruppe „Ganztag“ zur raschen Kontaktaufnahme und Unterstützung bereit.

Einmal jährlich im Mai findet zur Nach– und Vorbereitung eine Zusammenkunft aller am Ganztag Beteiligten statt.

Diese hat das Ziel der Anerkennung der Arbeit der Kooperationspartner, des gemeinsamen Erfahrungsaustausches und der Planung des nächsten Schuljahres.

4.1.2 Schülerbeförderung

Der überwiegende Teil unserer Kinder besucht den Schulhort und wohnt in der Nähe der Schule. Die Kinder können nach dem Unterricht nach Hause gehen und zu dem gewählten Ganztagsangebot wieder in die Schule kommen.

4.1.3 Individuelle Förderung und Förderung

Zielstellungen des Ganztages

Unsere jetzigen Standortbedingungen, die schon gefestigte enge Zusammenarbeit mit dem Schulhort, die positiven Zustimmungen der Eltern und SchülerInnen, die Möglichkeit der verbesserten Umsetzung unseres Schulkonzeptes und die große Bereitschaft der Kooperationspartner bieten gute Voraussetzungen und eine stabile Grundlage, das Freizeit– und Förderungsangebot für die Kinder zu erhalten und zu erweitern.

Mit Hilfe der vielen Kooperationspartner, die mit uns an der Gestaltung des Ganztages arbeiten, können wir auftretenden Problemen präventiv entgegenwirken. Wir stehen mit ihnen wöchentlich in sehr engem Kontakt und tauschen uns einmal jährlich in einer Zusammenkunft aller Partner aus. Sie sehen wie wir in der Ganztagsschule eine große Chance, die Kinder zur selbstständigen sinnvollen Freizeitgestaltung zu erziehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Neigungen zu erkennen und ihre Talente zu fördern.

Ganztag bietet die Chance der Verknüpfung der Kompetenzentwicklung. Die am Vormittag durch den Unterricht begonnene Entwicklung von Kompetenzen kann am Nachmittag durch die Angebote weiterentwickelt und gefestigt werden.

Zum Beispiel haben wir in Zusammenarbeit mit der Bibliothek der Stadt Rathenow unsere Schulbibliothek aufgebaut und damit die Voraussetzungen geschaffen, viele Kinder zum Lesen zu motivieren, ihnen die Fähigkeiten und Fertigkeiten der selbstständigen Wissenserarbeitung anzuerziehen und einen entsprechenden Rahmen für die Hausaufgabenanfertigung bereitzustellen. Die Ganztagsangebote unterstützen den Bereich der Leseförderung ebenso wie die Lese– und Vorlesewettbewerbe an denen unsere Schüler innerhalb und außerhalb der Schule teilnehmen.

Es bieten sich durch den Ganztag viele Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zu den Kindern, ihrer sozialen Entwicklung und Einbeziehung. Sie finden viele Ansprechpartner auch für ihre Probleme und empfinden Schule nicht nur als Ort des Lernens. Sie fühlen sich wohl in der Schule.

Wir erleben in der Ganztagsschule auch eine positive Entwicklung der Identifikation der Kinder mit den Angeboten der Schule und der Stadt. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen sich nicht zu Mitläufern für extreme gesellschaftliche Richtungen, sondern zu selbstständig denkenden und verantwortungsvoll handelnden Menschen entwickeln.

Die erweiterte Zeit in der Schule soll zur Steigerung der Lernergebnisse, Verbesserung des eigenständigen Lernens durch Nutzung der schulischen Räumlichkeiten und Einrichtungen, Erweiterung der Lern- und Förderangebote und Verbesserung der sozialen Kompetenzen genutzt werden.

Um den Interessen der Kinder in unseren künftigen Angeboten zu entsprechen, führen wir Elternbefragungen und Befragungen der Kinder nach ihren Interessen für die Freizeitgestaltung und Förderangebote durch.

Die offene Form der Ganztagsschule bietet uns eine weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen und Qualität für Bildung und Erziehung, für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und für die Erhöhung der Chancengleichheit der Schüler durch individuelle und unterrichtsergänzende Förderung.

Der verstärkte Kontakt der Schüler zu verschiedenen Altersgruppen entwickelt bei ihnen die Fähigkeit, ihr Leben und das Schulleben aktiv mit zu gestalten und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.

Unser Bildungs- und Erziehungsauftrag bezieht sich auf alle Schülerinnen und Schüler, die mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen ihre Schullaufbahn beginnen.

In der Ganztagsschule gelingt uns die Qualitätssteigerung durch:

eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Horterziehern, Kooperationspartnern und Eltern bei der Umsetzung des Schulkonzeptes zu gewährleisten,

die Erweiterung des Angebotes an Kooperationspartnern mit den Fähigkeiten, Kindern Wissen und Alltagserfahrungen zu vermitteln,

den Abschluss von Kooperationsverträgen, um pädagogische Zielstellungen besser zu planen und praktisch mit unseren Schülern zu verwirklichen,

konsequente Durchsetzung des Prinzips von Fördern und Fordern, um individuelle Persönlichkeitsmerkmale unserer Kinder weiter zu entwickeln und zu festigen,

die Erweiterung der Möglichkeiten des jahrgangsübergreifenden Lernens mit Partnern, in Gruppen und an Projekten, um den Schülerinnen und Schülern besser ihre Stärken bewusst zu machen und sie zu nutzen,

die Förderung des gemeinsamen Lernens und Lebens von SchülerInnen mit und ohne Behinderung, verschiedener Nationen und Kulturkreise,

Erziehung zu Toleranz und die Übernahme von Verantwortung für das eigene Handeln,

Erhöhung des Zeitumfanges von gemeinsamem Lernen und gezielter pädagogischer Betreuung, um soziale Kompetenzen zu vertiefen sowie Eltern Anregungen für die Gestaltung ihres Familienlebens zu geben,

die Nutzung von Partnern aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Leben.

die Ermöglichung und Verstärkung der Kontaktaufnahme zwischen SchülerInnen aus unterschiedlichen sozialen Gruppen, die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Berücksichtigung ihrer Spezifik,

Berücksichtigung der Notwendigkeit von Bewegung und Entspannung.

Fördern – lernen – leisten

attraktive Gestaltung des neigungs– und leistungsdifferenzierten Unterrichts in Kl. 5 u. 6

gemeinsam mit den Kooperationspartnern in und außerhalb der Schule

Bildung – Erziehung – Betreuung

Schule und Hort als verlässliche Partner

Chancengleichheit schaffen

Schaffung optimaler Lernbedingungen für alle Schüler auch am Nachmittag

schnellere Integration der Kinder

Schule und Umfeld

Generationsübergreifender Lern– und Lebensort

Öffnung der Schule als Teil des Gemeinwesens

Nutzen aller Potentiale

sächliche Aufwertung unserer Schule

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Vorbereitung für ein Leben in einer sich ständig verändernden Welt

durchgängige Betreuungsmöglichkeit durch Hort

Veränderung der Lehr– und Lernkultur

Ausweitung des jahrgangsübergreifenden Lernens

individuelles Lernen zunehmend selbst organisieren

Fachspezifische Angebote

Aufbau komplexer Wissensbausteine durch gezielte Angebote und Förderung

Bewegung – Spiel – Sport

Förderung konditioneller und koordinativer Fähigkeiten

Teamfähigkeit

Einhaltung von Regel

Schulleben und Traditionen

Traditionen

Einschulungsfeiern

Laternenfeste mit Herbstbasteln

Tag der offenen Tür jährlich

"Schnupperstunden" für Schulanfänger

Schulhoffeste, Kindertagsfeier

Lernfeste in den Klassenstufen

Weihnachtsveranstaltungen

Programme für Rentner, Großeltern, Eltern, Institutionen usw.

Frühlings- und Herbstsportfeste

schulinterne Auszeichnungen für SchülerInnen mit besonderen Aktivitäten und sehr guten Leistungen

Schulfasching

Fahrradprüfung durch die Polizei, Training mit der Verkehrswacht

Erfolgreiche Integration und Sprachförderung der Migrantenkinder, im Unterricht, Nachmittagsprojekt und Ganztag

SchülerInnen im gemeinsamen Unterricht

gemeinsames Lernen

mathematische Begabtenförderung

Projektbeispiele

Mitmachzirkus

zu den Jahreszeiten

Feuerwehr

gesundes Frühstück

Polizei

Haustiere

Saurier und Drachen

Landeshauptstadt Potsdam,

Theodor Fontane

Umwelt: Wasser, Luft und Erde

1x1 Führerschein

Arbeit des NABU

Berliner Naturkundemuseum

Griechen und Römer

Wettbewerbe

Teilnahme am Mathematikwettbewerb

Känguru der 3. bis 6. Klassen

Pangea

Teilnahme an überschulischen Lernvergleichen: Mal- und Zeichenwettbewerbe, Mathematikolympiade, Kreisolympiade, Englischwettbewerb, Vorlesewettbewerbe

Waldjugendspiele

Kreisolympiade, „Jugend trainiert für Olympia“, Fußballturnier „international“

Lese– und Rechenkönig,

Lesewettbewerb der 2.—5. –Klassen

Geschichten und Märchen schreiben

Angebote

Ganztagsangebote

Mittagstisch

Hortbetreuung

Arbeitsgemeinschaften

Schulsozialarbeit

Migrationssozialarbeit

4.1.4 Umgang mit Hausaufgaben

Grundlagen: Brandenburger Schulgesetz §44, 88, 91, VV Schulbetrieb Pkt. 5

VV Leistungsbewertung Abschnitt 2 Absatz 11

1. Grundsätze

„Die Hausaufgaben ergänzen die schulische Arbeit im erforderlichen Umfang. Sie dienen der Festigung und Vertiefung des im Unterricht Erarbeiteten sowie der Vorbereitung auf die Arbeit in den folgenden Unterrichtsstunden. Sie sollen zu selbständigem Arbeiten hinführen und befähigen.“

„Hausaufgaben müssen in ihrem Umfang und Schwierigkeitsgrad der Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler entsprechen und von diesen ohne fremde Hilfe bewältigt werden können. Hausaufgaben können, müssen aber nicht erteilt werden. Es können differenzierte Hausaufgaben erteilt werden.“

2. Ziele

Festigung, Vertiefung und Sicherung des Unterrichtsstoffes;

Verarbeitung der Informationen;

Anregung des selbstständigen Lernens; (mögliche offene Zielvorgaben bei der Erledigung);

Anwendung der Kompetenzen;

Mögliche Materialien:

Jahrgänge 1 – 3: Übungsheft in Mathematik, Geschichten- und Bilderheft, Lies-mal-Hefte, Sprachforscherhefte, Einsterns-Schwestern Hefte (auch als Zusatzaufgaben möglich)

VV Leistungsbewertung Abschnitt 2 Absatz 11

„(1) Die Ergebnisse der Hausaufgaben sind in den Unterricht einzubeziehen. Die Anfertigung der Hausaufgaben ist regelmäßig zu überprüfen.

(2) Hausaufgaben können nur dann bewertet werden, wenn

die zu erbringenden Schülerleistungen in der Schule dargeboten werden,

die zu erbringenden Schülerleistungen zum Gegenstand einer Leistungserhebung gemacht werden,

die zu erbringenden Schülerleistungen auf andere Weise eindeutig zugeordnet werden können oder

die mögliche Unterstützung durch Dritte im Rahmen der Gewichtung der erreichten Note berücksichtigt wird.“

3. Zeitlicher Aufwand der Hausaufgabenerledigung

Klassenstufe 1 – 2 bis 30 Minuten

Klassenstufe 3 – 4 bis 45 Minuten

Klassenstufe 5 – 6 bis 60 Minuten

Gilt für alle zu erledigenden mündlichen und schriftlichen Hausaufgaben als obersten Richtwert.

4. Hausaufgaben werden nicht erteilt:

zum nächsten Tag, wenn es schulintern erforderlich ist

von Freitag zu Montag

von einem Unterrichtstag zum folgenden Unterrichtstag, wenn ein oder mehrere Feiertage oder sonstige unterrichtsfreie Tage dazwischen liegen

über die Ferien

Zusatzhausaufgaben können in Absprache mit den Eltern auch über die Ferien erteilt werden.

5. Verfahrensweise bei Erkrankung der Schüler

Schülerinnen und Schüler holen und erfragen sich bei Krankheit oder Fehlen eigenverantwortlich und selbständig die zu erledigenden Hausaufgaben.

Nacharbeit muss auch übers Wochenende erfolgen.

6. Richtlinie für die Umsetzung durch die Lehrkraft

In Kl. 3 – 6 stehen die Hausaufgaben sichtbar im Raum bis zur Erledigung an einer Tafel. Die Fach- und Klassenlehrer tragen alle Hausaufgaben stets ins Klassenbuch ein.

Alle Schülerinnen und Schüler schreiben die erteilten Hausaufgaben in zunehmender Eigenverantwortung in ihre Hausaufgabenhefte selbständig ein.

Die Hausaufgaben werden von allen unterrichtenden Lehrern in ihren Unterrichtsstunden kontrolliert.

Am Monatsende können die Eltern über den Stand der Erledigung der Hausaufgaben informiert werden.

7. Maßnahmen bei fehlenden Hausaufgaben

1 x vergessen – Nacharbeiten und wiederholt vorlegen, Eintrag ins HA-Heft bzw.

Ordnungsheft

mehrfach vergessen - Die Hausaufgabe wird im Hausaufgabenzimmer der Schule nach-

gearbeitet und selbständig vorgelegt.

Es liegt im Ermessen der Lehrkraft, bei übermäßiger Nichterledigung eine schriftliche Verwarnung zu erteilen.

8. Maßnahmen für besonders gute Hausaufgabenerledigung

individuelle Belobigung

Belobigung durch Gutscheine möglich; Wenn Schüler/innen regelmäßig und

zuverlässig ihre Hausaufgaben erledigen, können sie durch den Gutschein selbst eine Befreiung von der Erledigung der HA festlegen.

Beschlussfassung: 19.11.2012,

Überarbeitung am: 23.03.2023

4.1.5 Kooperation im Ganztag

Schulisches Leben/ Unterricht

| Gemeinsamer Unterricht (GU) Gemeinsames Lernen | Ganztagsangebote

| Schuleingangsstufe

| Schulsozialarbeit

| Hortbetreuung

| Förderverein/ Sponsoren

|

Blockunterricht, Beachtung der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler, Förderzentrum für Lese- und Rechtschreib-probleme |

Beratung, Förderdiagnosti-sche, Lernbeobachtung, Inklusive Beschulung, Förderausschüs-se, Förderung, Unterstützung durch päd. Unterrichtshilfe |

vielfältige Freizeitangebote zur sinnvollen Gestaltung unserer Kinder durch Sport, Musik, Kreativität, Entspannung, Förderung und Konzentration

|

individuell differenzierte Einstiegsphase in den Jahrgängen 1 und 2 |

Migrations-sozialarbeit: Elternkontakte Unterrichts-begleitung päd. Unter-richtshilfe, , Problembe-sprechung, Beratung |

Partner im Ganztag, Betreuung, Freizeitgestaltung |

Beteiligung am Schulleben und Mitgestaltung

|

Außerunterrichtliche Angebote

In unserem Schulumfeld lebt ein vielschichtiges soziales Milieu, das teilweise

wenig finanziellen Spielraum zur Unterstützung von Aktivitäten ihrer Kinder hat und oft auch selbst wenig Erfahrungen zur Motivation für eine aktive und sinnvolle Freizeitgestaltung mitbringt.

Neben den kostenfreien Angeboten des Ganztages unterbreiten wir unseren Schülern, begründet durch ihren hohen Bewegungsdrang, weitere sportliche Arbeitsgemeinschaften als Teil der außerunterrichtlichen Angebote in Kooperation mit dem Sportbund.

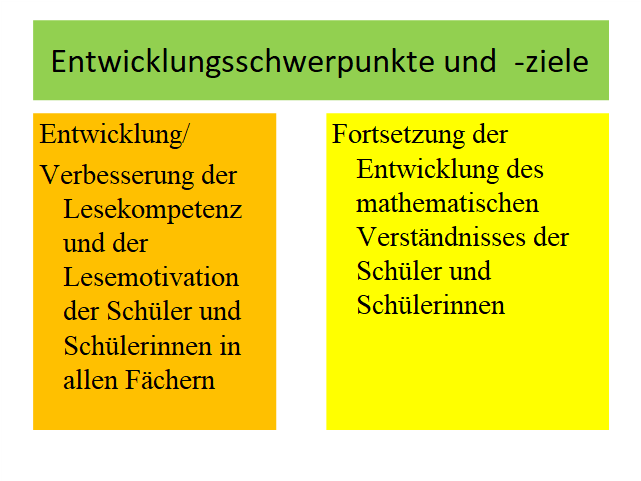

Zur Förderung von begabten SchülerInnen bieten wir im mathematischen Bereich eine Arbeitsgemeinschaft an und nehmen an verschiedenen Wettbewerben teil.

Die Förderung der SchülerInnen im Sprachbereich ist ein wichtiger Schwerpunkt in der Wahl der Ganztagsangebote.

Seit dem Schuljahr 2018/19 haben wir an unserer Schule in Kooperation mit der AWO einen Migrationssozialarbeiter der die Arbeit der Lehrkräfte sehr positiv unterstützt und damit eine enge Zusammenarbeit mit den Elternhäusern arabisch sprechender Kinder ermöglicht

Seit Januar 2021 haben wir eine Sozialarbeiterin an der Schule, die Schüler/innen, Eltern, Lehrkräfte unterstützt und selbst den Schuljahresschwerpunkten entsprechend vielfältige Angebote unterbreitet.

Zielstellungen, Kooperationspartner und Unterstützungsbereiche

Partner/ Angebote | Unterstützungsbereiche | Zielstellungen |

Hort | alle Profilbereiche, alle Fächer, Hausaufgaben 3 Angebote im Ganztag | optimale, lückenlose Betreuung innerhalb von Lern– und Freizeitangeboten, die auch dem Profil und dem Konzept der Schule entsprechen Kreativwerkstatt, Aerobic, Sport und Spiel Koordinationshilfe zur regelmäßigen Teilnahme am GT |

Bibliothek | Deutsch | Entwicklung der Lese–, Medien–, Informationskompetenz Einrichtung einer Schulbibliothek Ausbildung von Schülern zur Bibliotheksarbeit |

Volkssolidarität: Kreativwerkstatt, Handarbeit, Basteln | Deutsch, Kunsterziehung | Kreativität wird weiterentwickelt, Unterstützung beim Ausgestalten des Schulhauses Unterstützung u. Umrahmung von Schulveranstaltungen |

Tanzen, Sport und Spiel, Fußball, Basketball Studenten, Hort, LK, Schülerin Gymnasium, Gesamtschule | Sport | Entwicklung der Freude an der Bewegung, Entwicklung von Teamgeist, Fairness Spielregeln, sportliche Förderung |

Eltern/ Lehrer: Hausaufgabenhilfe Fördern D, Ma | alle Fächer bei Bedarf | Hilfe bei der Anfertigung der Hausaufgaben, Entwicklung sozialer Kompetenzen, Förderung in Deutsch und Mathematik Jahrgang 3-6 |

Eltern, Hort: Basteln, | Kunst | Verknüpfung zum Fachunterricht, Umgang mit Materialien, Konzentrationsförderung, Teamgeist entwickeln |

Instrumentalspiel: Flöten, Djembe | Musik | Erlenen von Instrumenten , Umgang mit der Stimme, Präsentation der Ergebnisse zu Veranstaltungen |

Hausaufgabenzimmer und Bibliothek | alle Fächer | Unterstützung bei der Erledigung der HA, Förderung bei Problemen, Ausleihe von Büchern zur Entwicklung von Lesekompetenz und –Lesebereitschaft |

Eltern | Deutsch, Fremdsprache | Theaterspiel Erwerb der russischen und arabischen Sprache,

|

Auszubildende der AWO-schule Theater | Darstellendes Spiel, Deutsch | Teamgeist, Kreativität, … |

Schulpartner

Verkehrswacht und Polizei

Alles rund um Fahrrad und Verhalten im Straßenverkehr, Radfahrprüfung

Diakonie

Sozialarbeit,

Präventionsarbeit

Gesamtschule „Bruno-H. Bürgel“

Praktikanten, Umrahmung und Unterstützung von Veranstaltungen,

Schulung der Klassensprecher,

Kooperation im Ganztag: Durchführung von Kursen zur Sprachförderung

Ausbildung von Streitschlichtern

Übertragung von Aufgaben zur Förderung der Selbstständigkeit

Optikpark

Lehrveranstaltungen im “Grünen Klassezimmer“

Schule für Sozialwesen der AWO in Premnitz: ErzieherInnenausbildung

Leiten von Angeboten im Ganztag,

Ablegen von Prüfungen,

Praktikum

Stadtbibliothek

Buchvorstellungen,

Fördern der Lesekompetenz, Ausleihe

Förderverein der Schule

materielle Unterstützung, Hilfe bei Veranstaltungen …

Kitas

Schnuppertag/-stunden in der Grundschule

Einladung zu Schulfesten,

Teilnahme einer Lehrkraft an der Elternversammlung vor der Einschulung

Musikschule

Tag der offenen Tür, Vorstellung von Instrumenten, Organisation von Projekttagen

Grundschulen der Stadt Rathenow

Leistungsvergleiche, Beratungen der Schulleiter

Kreissportbund

"Jugend trainiert für Olympia"

Unterstützung bei sportlichen Veranstaltungen

Red Eagles Basketballverein:

Basketball Arbeitsgemeinschaften, Grundschulliga, interne Turniergestaltungen

4.2 Qualitätssicherung im Ganztag

4.2.1 Förderdiagnostische Lernbeobachtung, Diagnostik, Beratung

Im angefügten Konzept zum „Gemeinsamen Unterricht“ wird ausführlich die Arbeit der Sonderpädagogen im Zusammenwirken mit den Lehrkräften beschrieben. Dazu gehören die Diagnostik, die integrative/inklusive Beschulung, die Förderung in verschiedenen Formen sowie die Beratung der Eltern und Lehrkräfte.

4.2.2 Verteilung der Förderstunden/ Personaleinsatz

Schuljahr | 2022/23 |

Schüler | 311 |

Klassen | 14 |

Begabtenförderung | 1 |

Förderung von Schülern mit diagnostiziertem Förderbedarf und Förderdiagnostischer Lernbeobachtung | 3 |

Förderung von Schülern/Schülerinnen mit Migrationshintergrund | 74 |

Vorbereitungsgruppen | 20 |

Fachleistungsdifferenzierung Jg. 5 | 3 |

Fachleistungsdifferenzierung Jg. 6 | 3 |

Neigungsdifferenzierung 5 | 5 |

Fachleistungsdifferenzierung Jg. 6 | 2 |

Der Erhalt weiterer Stunden zur Förderung ermöglicht es uns, auch weitere Schüler zu fördern, die temporäre Lernprobleme haben oder mehr Zeit benötigen.

Bei der Umsetzung des Konzeptes für gemeinsames Lernen kommt der Teambildung eine bedeutende Rolle zu. Deshalb ist es wichtig, die Form der Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen klar zu definieren und Verantwortlichkeiten festzulegen.

4.3 Schule für gemeinsames Lernen

4.3.1 Vorbemerkungen

Im Art. 24 der VV-Behindertenrechtskonvention von 2009 wird die Anerkennung des Rechts auf Bildung von Menschen mit Behinderung festgeschrieben.

„Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen ...“¹

Damit haben sich im Hinblick auf die rechtlichen Grundlagen seit

2009 massive Veränderungen ergeben, und das Thema Inklusion bedeutet eine Veränderung auf allen gesellschaftlichen Ebenen.

Im Hinblick auf das Schulsystem bedeutet das in letzter Konsequenz, eine Schule zu schaffen, die für alle Schülerinnen und Schüler offen ist, eine gemeinsame Schule.

Das muss Ziel aller Anstrengungen sein.

Wie wir als Grundschule „Geschwister Scholl“ Rathenow weiter an diesem langfristig dieses Ziel arbeiten wollen, wird im folgenden Konzept zum gemeinsamen Lernen verdeutlicht.

Dabei ist das Konzept kein starres Programm und ist ständiger

Weiterentwicklung unterworfen.

4.3.2 Ausgangslage

Notwendigkeit der Berücksichtigung der Heterogenität

Die Heterogenität in den Lerngruppen wird immer größer, auch weil Kinder aus Flüchtlingsfamilien aufgenommen werden.

Um Lernerfolge bei den Schülerinnen und Schülern zu erreichen, ist es unbedingt notwendig, die Lernausgangslage eines jeden Kindes in der Klasse zu erfassen

Dabei muss berücksichtigt werden, dass es teilweise sehr große Entwicklungsunterschiede innerhalb einer jahrgangsbezogenen Schulkasse gibt.

So zeigen Forschungsergebnisse, dass „jede Lerngruppe heterogen ist. Wenn eine Lehrerin eine Klasse mit 20 7-jährigen Kindern vor sich hat, dann unterscheiden sich die Kinder in ihrem Entwicklungsalter um mindestens 3 Jahre (...).

Es gibt Kinder, die mit 7 Jahren ein Entwicklungsalter von 8 bis 9 Jahren haben und bereits lesen können. Andere mit einem Entwicklungsalter von 5 bis 6 Jahren sind noch weit davon entfernt. Bis zur Oberstufe nehmen die Unterschiede zwischen den Kindern noch einmal deutlich zu.“

Hinzu kommt, „dass es darüber hinaus kein Entwicklungsmerkmal gibt, welches bei allen Kindern gleich ausgeprägt ist.

Die soziale, kulturelle und religiöse Umwelt, in der das Kind aufwächst, trägt wesentlich zur Vielfalt unter den Kindern bei.

Der entscheidende Anteil der Vielfalt liegt in den Kindern selbst. Selbst wenn Kinder unter den gleichen Bedingungen aufwachsen würden, wären sie immer noch sehr verschieden.“

Daraus schließt sich, dass die Heterogenität der Lerngruppen eine Selbstverständlichkeit im Lebensraum Schule für alle Beteiligten ist.

(Largo, Remo: Schülerjahre. München, 2009, S. 23f. 20. Symposium „mathe 2000“, September 2010.)

Dem entsprechend ist das Leitbild unserer Schule ein Haus des ganztägigen Lernens zu schaffen, in dem jeder Schüler und jede Schülerin ihrem Leistungsstand und -vermögen entsprechend gefördert werden soll.

Hierfür sind inzwischen weitere Kapazitäten und Fördermöglichkeiten notwendig.

Ausgangslage der Grundschule „Geschwister Scholl“ Rathenow

An der Grundschule „Geschwister Scholl“ werden im Schuljahr 2022/23 insgesamt 304 Schülerinnen und Schüler von 21 Lehrkräften in 14 Klassen unterrichtet. Seit Oktober 2018 unterstützt eine pädagogische Unterrichtshilfe die Arbeit in ausgewählten Klassen. Von unserer Schülerschaft besuchen 156 Kinder den Hort und 244 nehmen an den Angeboten des offenen Ganztages teil.

Zurzeit haben nur wenige SchülerInnen einen diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf in den Bereichen Lernen, emotional-soziale Entwicklung, Sprache und Hören. Dennoch war die Tendenz in den letzten Jahren steigend.

Weiterhin werden 74 SchülerInnen mit Migrationshintergrund aus 24 Ländern beschult, im Unterricht, in den Vorbereitungsgruppen, den Förderkursen und einem zusätzlichen Sprachförderprojekt gefördert.

Lernbereitschaft, -freude und -erfolge sollen erhalten bzw. entwickelt werden und die SchülerInnen auf ein aktives Leben vorbereitet werden. Die Vielfalt der Angebote des offenen Ganztages trägt ebenfalls dazu bei ihnen ein ganztägiges Lernen und Koordinieren des Alltages zu ermöglichen.

Erfahrungen der Grundschule mit Integration und Heterogenität

Im Umfeld der Schule wohnen sehr viele sozial schwache Elternhäuser, so dass der Anteil dieser Kinder in unserer Schule ebenfalls sehr hoch ist. Wir wurden deshalb als Schwerpunktschule eingestuft.

All diese Umstände machen ein Berücksichtigen der Heterogenität durch differenziertes Unterrichten und Lernen notwendig. Bereits vor Jahren haben wir begonnen uns intensiv auf die Heterogenität der Kinder sowie die Besonderheiten unseres Einzugsbereiches einzustellen und den Lerneinstieg für alle flexibel zu gestalten um die Kinder bei dem Stand abholen zu können, den sie aus der Kindereinrichtung oder von zu Hause mitbringen.

Individuell, offen und den Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend erlernen sie die Grundlagen und entwickeln diese in vielfältigen Lernformen weiter.

Da im Einzugsbereich der Schule zwei Asylbewerberheime liegen beschulen wir schon seit sehr vielen Jahren Kinder mit verschiedenen Migrationshintergründen. Seit 2015 stieg die Anzahl erheblich an. Wir mussten Wege finden diese schnell mit der deutschen Sprache und dem Lernen vertraut zu machen und beginnen, sie zu integrieren.

Derzeit erhalten wir 40 Stunden zur Sprachförderung am Vormittag für 71 von 84 Kinder. Sie besuchen Vorbereitungsgruppen zur Alphabetisierung und dem Erlernen der Sprache sowie Fördergruppen zur Erweiterung des Wissens.

Aus der Notwendigkeit, intensiver die vielen Kinder sprachlich zu fördern, also dem Mehrbedarf nachzukommen, entwickelten wir gemeinsam mit der Gesamtschule „Bruno-H. Bürgel“ ein Förderprojekt. An drei Nachmittagen pro Woche jeweils für eine Stunde lernen sie spielerisch die deutsche Sprache. Es entstehen Lernpatenschaften.

Seit Jahren bieten wir in Kooperation mit der RAA muttersprachlichen Unterricht in Arabisch an (schulübergreifend).

4.3.3 Förderkonzept der Grundschule

a) Förderung im Unterricht

Die in der Grundschule „Geschwister Scholl“ praktizierten Lernmethoden bieten für lernschwache Schüler wie auch für Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf im Schwerpunkt Lernen eine gute Voraussetzung zur individuellen Bewältigung ihres Lernalltages, insbesondere in den ersten Schuljahren. Sie erlauben eine individuelle Arbeitsweise der Schülerinnen und Schüler unter Einflussnahme durch den Lehrer. Hier ist es für jeden SchülerIn möglich, das Lernen zu lernen, seine Stärken auszubilden und an den Schwächen zu arbeiten. Es wird an dem Punkt angeknüpft, an dem der Schüler steht. Ab hier wird dann der jeweilige Lernprozess gestaltet. Alle Schüler können Freude und Erfolge beim Wissenserwerb haben. Darüber hinaus werden die lernlangsamen und lernschwachen Schüler nicht demotiviert.

Im Rahmen des integrativen Unterrichtes, für die Schüler mit ihren sonderpädagogischen Bedürfnissen, können auch nach Bedarf andere förderbedürftige Mitschüler teilweise mit gefördert werden, was durch die Zunahme von SchülerInnen und einen Anstieg von Förderbedarfen jedoch immer schwieriger wird.

Die unterrichtenden Fachlehrer entscheiden auf der Grundlage des individuellen aktuellen Leistungsstandes (auch Lernverhalten) der jeweiligen Schüler, inwieweit temporär diese mit daran zielgerichtet teilnehmen können. Eine innere und äußere Differenzierung erfolgt im Unterricht in den Klassen.

Die innere Differenzierung: Das Lehrerteam begleitet den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler durch:

Beobachtung und Diagnostizierung;

Aufbereitung von Arbeitsaufträgen (Differenzieren und Bereitstellen von Hilfsmitteln);

Sozialtraining zur Steigerung der Aufmerksamkeit und Mitarbeit am Unterricht;

Hilfe und Unterstützung bei Fragen und Problemen;

Lernerfolgskontrollen;

Förderung der Selbstständigkeit.

Für den gemeinsamen Unterricht sollen möglichst oft offene Unterrichtsmethoden wie Lerntheke, Wochenpläne, Lernen an Stationen, Projektlernen, kooperative Lernformen oder Freiarbeit angewendet werden.

Eine äußere Differenzierung erfolgt durch Lernen in der Kleingruppe. Es werden:

Differenziertes Unterrichtsmaterial bereitgestellt und bearbeitet;

Lerninhalte aufgearbeitet und wiederholt;

Freiarbeitsmaterial zur Verfügung gestellt;

Übungen/Spiele in der Kleingruppe durchgeführt.

Im Blockunterricht kann besser als in Einzelstunden eine Zusammenfassung von Schülern zur Förderung auch über Klassengrenzen hinweg erfolgen (Klassen 4 bis 6).

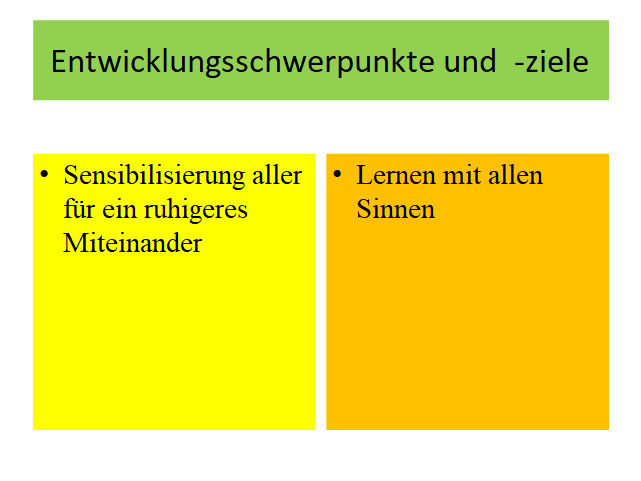

Mögliche Übungen sollten auch zur Schulung der Motorik und der Wahrnehmung erfolgen. Optimaler und effektiver wird gelernt, wenn viele Sinne im Prozess der Wahrnehmung angesprochen werden.

Die Ursachen vieler lernschwacher Schüler sind nicht nur mangelnde Übung oder Faulheit. Gehäuft treten auch Defizite in den basalen Fähigkeiten und Fertigkeiten auf wie bei der Konzentration, Wahrnehmung, Merkfähigkeit, Motorik, den sprachlichen Fähigkeiten und dem Sozialverhalten. Immer mehr Erstklässler verfügen nicht mehr über die notwendigen elementaren Sinnes- und Bewegungserfahrungen als Voraussetzung für den erfolgreichen Beginn des schulischen Lernens.

b) Förderung der Kinder mit Migrationshintergrund

Die vorherrschenden Ziele in den Vorbereitungsgruppen sind die Alphabetisierung und das Erlernen der deutschen Sprache.

Durch eine gezielte sprachliche Förderung in den Förderkursen soll ihnen eine aktive Teilnahme am Unterricht ermöglicht werden. Sie sollen nicht nur wichtige und elementare Kenntnisse im Sprechen, Schreiben und Rechnen erwerben, wichtig ist hier auch die Aneignung sozialer Kompetenzen. Sie haben die Möglichkeit des Nachteilsausgleiches.

Weitere Ziele sind die Bewältigung der Alltagssituationen und die Integration in ihren neuen Kulturkreis, hier also ihre soziale Gruppe im schulischen Leben.

c) Förderung im gemeinsamen Unterricht

In der Grundschule „Geschwister Scholl“ in Rathenow werden --- Schülerinnen und Schüler mit Problemen in den Förderschwerpunkten Lernen, -- in der emotionalen/ sozialen und in der sprachlichen Entwicklung sowie im Bereich des Schwerpunktes Hören -- Kinder gefördert und gefordert. Für weitere Schüler werden begründete Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs durchgeführt. Die Schüler werden ebenfalls in der förderdiagnostischen Lernbeobachtung sonderpädagogisch betreut. Für diese und andere Schülerinnen und Schüler stehen begrenzte Stunden zur sonderpädagogischen Intervention bereit. Sie werden durch einen Sonderschullehrer realisiert.

Die Grundschule wurde als Schwerpunktschule ausgewiesen. Neben den Schülern mit den sonderpädagogischen Förderbedarfen, weiteren sehr lernschwachen Kindern, Lernenden aus dem Umfeld der sozio-kulturellen Benachteiligung (präventive Arbeit zur Vermeidung von umfänglichen Lerndefiziten) muss ein besonderes Augenmerk auf die Schüler mit Migrationshintergrund gelegt werden. Diese haben größte Probleme mit der deutschen Sprache, oft verstehen sie in den ersten Wochen kein Wort. Das stellt höchste Anstrengungen bezüglich der Integration an das gesamte pädagogische Personal (darunter Schüler in allen Altersklassen aus z. Z. 24 Ländern u.a. Iran, Irak, Afghanistan, Russland, Tschetschenien, Armenien, Bulgarien, Syrien…).

Es ist immer wieder im Rahmen der Förderungen prozessimmanent neu zu entscheiden:

Soll die Förderung vorrangig dem rationalen Leistungsverhalten entsprechen, gekennzeichnet durch die Anlehnung an den Plan der allgemeinen Förderschule, was vorrangig dann durch Anbahnung und Übung von Basiskompetenzen entspricht. Oder aber sollen die Schüler Lern- und Tätigkeitsaufgaben mit herabgesetzten Anforderungen „ihrer“ Regelklasse bearbeiten, soll der inklusive Gedanke mehr Gewicht erhalten?

Erfahrungsgemäß ist auch bei einer intensiven Förderung immer wieder abzuwägen zwischen den häufig zu wiederholenden Übungen und der Festigung grundlegender Sachverhalte und Abläufe (etwa Malfolgen, schriftliche Rechenverfahren….) bei den Schülern oder der Herausbildung von grundlegenden Denkstrukturen (Vergleichen, Erkennen von Zusammenhängen, Schlussfolgerungen….). Beides gleichermaßen zu fördern wäre wünschenswert. Das ist auch bei geeigneten Zusammenfassungen von Schülern, Unterrichtsinhalten und differenzierten Förderungen durch alle beteiligten Lehrkräfte nicht umfassend möglich genug.

Es wird im schulischen Alltag immer wieder zu Veränderungen und Verschiebungen in der Planung und Organisation des GU und der inhaltlichen Arbeit kommen. Förderpläne werden in erforderlichem Maße fortgeschrieben.

Die Förderung der Schüler im gemeinsamen Unterricht erfolgt im Verband der Klasse, durch eine Kleingruppe oder durch gelegentliche Einzelförderung (detailliert beschrieben im Konzept: Gemeinsamer Unterricht (GU) der Grundschule „Geschwister Scholl“ Rathenow, s. Anhang).

d) Förderung bei Lese-und Rechtschreibproblemen und Dyskalkulie

Für die Schüler mit komplexen Schwierigkeiten im Lesen und der Rechtschreibung steht an einem Nachmittag ein komplexes Förderprogramm an der Grundschule „Geschwister Scholl“ zur Verfügung. Kinder aus den dritten Klassenstufen werden in einer Kleingruppe mit bis zu sechs Schülern wöchentlich für zwei Stunden gefördert. Diese Maßnahme dauert ein Schuljahr an und kann auf Elternantrag auch ausnahmsweise verlängert werden. Bei der speziellen Förderung erfolgt keine Festigung des Unterrichtslernstoffes der Schüler. Methodisch werden Laute gefestigt mit anfänglich lautgetreuem Wortmaterial, es wird zielführend an den Silben und Wörtern gearbeitet und Regeln werden erläutert, angewendet und gefestigt. Weitere Schwerpunkte sind die Festigung der auditiven und visuellen Wahrnehmung und das Erarbeiten von speziellen Lernstrategien. Dazu kommen vielfältige Methoden und Materialien zum Einsatz wie u.a. didaktische Lesespiele, Konzentrationsaufgaben, Legekästen und Computerprogramme (Budenberg-Lernprogramm, Legasthenie-programm).

Zur Förderung der Kinder mit Dyskalkulie nehmen Lehrkräfte an Fortbildungen teil und installieren ein Fördersystem.

e) Begabte Schüler/innen

Schüler/innen mit besonderen Begabungen im mathematischen Bereich haben die Möglichkeit im höheren Jahrgang am Unterricht teilzunehmen bzw. erhalten Material zur Förderung auf forderndem Niveau. Sie nehmen an der Arbeitsgemeinschaft und an Wettbewerben teil.

f) Chronisch Kranke

Entsprechend der Verwaltungsvorschriften erhalten die SchülerInnen Unterstützungen durch individuell angepasste Nachteilsausgleiche und differenzierte Absprachen.

4.3.4 Förderdiagnostische Lernbeobachtung, Diagnostik, Beratung

Im angefügten Konzept zum „Gemeinsamen Unterricht“ wird ausführlich die Arbeit der Sonderpädagogen im Zusammenwirken mit den Lehrkräften beschrieben. Dazu gehören die Diagnostik, die integrative/inklusive Beschulung, die Förderung in verschiedenen Formen sowie die Beratung der Eltern und Lehrkräfte.

4.3.5 Verteilung der Förderstunden/ Personaleinsatz

Schuljahr | 2022/23 |

Schüler | 304 |

Klassen | 14 |

Begabtenförderung | 1 |

Förderung von Schülern mit diagnostiziertem Förderbedarf und Förderdiagnostischer Lernbeobachtung | 0 |

Förderung von Schülern/Schülerinnen mit Migrationshintergrund | 20 |

Vorbereitungsgruppen | 20 |

Fachleistungsdifferenzierung Jg. 5 | 3 |

Fachleistungsdifferenzierung Jg. 6 | 3 |

Neigungsdifferenzierung 5 | 5 |

Fachleistungsdifferenzierung Jg. 6 | 2 |

Der Erhalt weiterer Stunden zur Förderung ermöglicht es uns, auch SchülerInnen zu fördern, die temporäre Lernprobleme haben oder mehr Zeit benötigen.

Bei der Umsetzung des Konzeptes für gemeinsames Lernen kommt der Teambildung eine bedeutende Rolle zu. Deshalb ist es wichtig, die Form der Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen klar zu definieren und Verantwortlichkeiten festzulegen.